Alors que les pays du monde entier s’engagent dans la course technologique à l’IA, nombreuses sont les voix à s’inquiéter de leur impact environnemental et social. L’occasion de revenir sur un épisode controversé de la guerre de Corée qui avait profondément marqué le philosophe Günther Anders : le jour où les Etats-Unis ont laissé un ancêtre de l’IA décider d’un bombardement nucléaire, et suivi le veto de la machine.

La « honte prométhéenne »

Philosophe autrichien juif, Günther Stern, connu sous le nom de Günther Anders (1902-1992), a mené une critique fine du monde technique, face à la capacité d’autodestruction de l’humanité à cause de l’armement nucléaire.

Son œuvre magistrale « L’obsolescence de l’homme », parue en 1956, est quasi-prophétique. Il y prédit – entre autres – la production de l’homme de masse et la standardisation des goûts, l’irruption des écrans dans nos quotidiens, et comment notre aliénation à ces écrans participe à l’individualisation de nos sociétés en créant un « monde fantôme ».

Surtout, il sonne l’alarme sur la soumission de l’humain à la machine à travers la création du concept de « honte prométhéenne », c’est à dire le fait que l’humain a honte de sa propre finitude par rapport à celle des machines : « intimidé par la supériorité ontologique et la puissance des produits ».

Et pour illustrer cette honte, il choisit dans son ouvrage l’exemple du Général Douglas MacArthur lors de la Guerre de Corée (1950 – 1953), un cas dans lequel « la honte est devenue visible en tant qu’événement historiquement identifiable ».

Le Général MacArthur – Crédit : Wikimedia Commons

Quand une IA a empêché une guerre nucléaire

La guerre de Corée est l’un des premiers conflits de la guerre froide. Elle opposait la république de Corée (actuelle Corée du Sud), soutenue par les Nations unies, à la république populaire démocratique de Corée (actuelle Corée du Nord), soutenue par la Chine et l’URSS. Parmi les belligérants soutenant la Corée du Sud, les Etats-Unis ont été un acteur majeur du conflit avec l’emploi de 421 00 tonnes de bombes et 29 535 tonnes de napalm.

En guerre idéologique contre le communisme, le Général MacArthur souhaitait employer l’arme nucléaire pour créer une ceinture radioactive entre la mer de l’Est et la mer Jaune, qui aurait empêché toute vie dans cette région humaine pendant 60 à 120 ans et bloqué la pénétration de troupes chinoises et soviétiques par le Nord de la péninsule. S’il a démenti l’affaire via la presse en 1960, une interview publiée après sa mort corrobore cette volonté meurtrière.

Les raisons pour lesquelles les Etats-Unis auraient refusé d’employer l’arme nucléaire durant la Guerre de Corée font l’objet de polémiques parmi les historiens. Le Président Truman, inquiet des intentions radicales de MacArthur, lui aurait retiré la possibilité de décider ou non d’employer l’arme nucléaire. Certains prétendent que c’est la peur d’une guerre mondiale nucléaire, les russes venant tout juste de se doter de cette technologie, qui aurait dissuadé les Etats-Unis de réitérer le massacre dévastateur d’Hiroshima et Nagasaki.

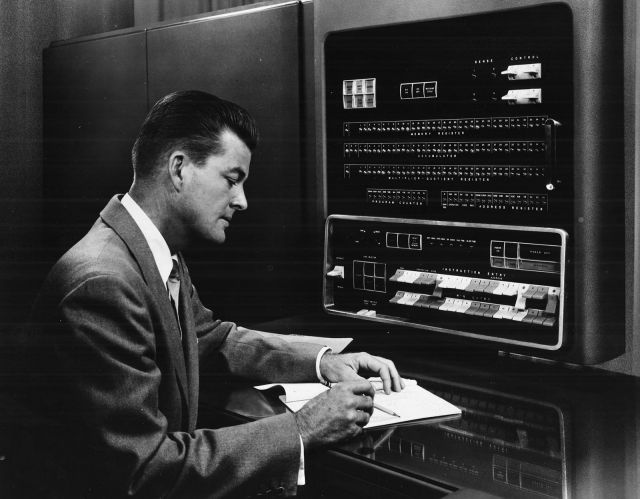

Mais dans son ouvrage « L’obsolescence de l’homme », Günter Anders assure que cette responsabilité suprême a été confiée à un « electric brain », soit l’un des premiers ordinateurs. En effet, la guerre de Corée, comme de nombreux conflits, a été l’occasion de développer des technologies de pointe. Le MIT et IBM en étaient des pionniers.

Au troisième étage d’une usine de cravates à Poughkeepsie, dans l’État de New York, une équipe de conception d’IBM a développé « l’ordinateur à grande vitesse le plus avancé et le plus flexible au monde » : le calculateur de défense, officiellement connu sous le nom de « machine de traitement de données électroniques IBM modèle 701 » (the IBM Model 701 Electronic Data Processing Machine).

Grâce à sa mémoire vive, le 701 pouvait effectuer plus de 16 000 opérations d’addition ou de soustraction et plus de 2 000 opérations de multiplication ou de division par seconde, permettant aux utilisateurs d’exécuter des calculs complexes en quelques minutes seulement. Est-ce lui qui a été utilisé par le Général MacArthur ?

Sur le dilemme nucléaire de la Guerre de Corée, nourri de toutes les données relatives à l’économie américaine et « à celle de l’ennemi », l’ordinateur « proclama haut et fort que cette guerre serait une « mauvaise affaire », une catastrophe pour l’économie américaine ». Le choix rationnel de la machine a sans doute épargné à une grande partie de l’humanité une destruction apocalyptique et une pollution dramatique.

« Mais le choix de ce mode de décision fut aussi la plus grande défaite que l’humanité se soit jamais infligée à elle-même : car jamais auparavant elle ne s’était abaissée à ce point et n’était allée jusqu’à confier à une chose le soin de statuer sur son histoire – et peut-être même sur son être ou son non-être » en conclut sombrement Günther Anders.

Ironie de l’Histoire, après avoir été renvoyé de l’armée, l’ex-Général MacArthur est devenu membre du conseil d’administration d’une entreprise de… machines à écrire. Un moyen inconscient de récupérer le pouvoir sur les machines qui l’avaient humilié, théorise Günther Anders.

IBM modèle 701 – Crédit : IBM

L’obsolescence de l’homme

De nombreux moyens de transport n’ont désormais plus vraiment besoin des humains pour être guidés. Les ingénieurs automobiles ont longuement débattu sur les décisions à enseigner (à travers un code informatique) aux voitures autonomes en cas de collision avec des piétons : tuer l’enfant ou la vieille dame ? 10 piétons ou les passagers de la voiture ?

Aujourd’hui, le boom de l’IA et sa vitesse de progression font craindre à de nombreuses personnes que leur métier ne devienne inutile, que les humains affectés aux mêmes tâches soient inefficaces, voire obsolètes.

Pire, les machines étaient censées nous dégager du temps des tâches ingrates de la vie professionnelle (comme le travail à la chaîne dans les usines) et domestique (les tâches ménagères) pour nous laisser créer, réfléchir, faire de l’art. Et voici qu’elles sont sollicitées pour produire des images, des textes ; c’est à dire les objets culturels que l’espèce humaine glorifie en ce qu’ils sont censés nous distinguer, et même affirmer notre soi-disant supériorité, par rapport aux autres espèces.

L’obsolescence de l’homme que craignait tant Günther Anders serait-elle arrivée ? Déjà, en 1956, il avait prédit ce que cette « honte prométhéenne » risquait d’entraîner : le transhumanisme, qu’il nommait « human engineering ». Puisque l’homme est dépassé par la machine, il va chercher à devenir lui-même une machine, un humain augmenté, pour dépasser les limites de sa condition humaine « vers le royaume de l’hybride et de l’artificiel ».

Günther Anders a été vivement calomnié par ses contemporains pour ses thèses. Comme il l’écrit lui-même : « Rien ne discrédite plus promptement un homme que d’être soupçonné de critiquer les machines ».

La bombe nucléaire ne nous a visiblement rien appris. Plutôt que de s’arrêter et prendre le temps de réfléchir, l’humanité se retrouve une fois de plus embarquée dans une surenchère technologique, celle de l’IA. Comme à chaque nouvelle invention technologique, ses détracteurs sont considérés comme des esprits pessimistes et rétrogrades.

Pourtant, « l’IA pose principalement trois questions politiques » exprime Pierre-Yves Gomez, Professeur émérité à l’EM Lyon Business School, dans une tribune pour LeMonde. « Une telle industrialisation du traitement d’informations contribue à renforcer les idées reçues, les représentations communes et à enfermer les usagers dans des systèmes de pensée autoréférés qui accentueront la fragmentation de la société.

D’autre part, les investissements nécessaires à la maîtrise de l’IA étant considérables, on verra inévitablement se constituer un oligopole mondial d’entreprises contrôlant cette industrie très sensible. Enfin, l’usage de l’IA est exponentiel, puisque le traitement massif d’informations s’autoalimente, avec un coût énergétique et écologique qui pourrait vite devenir insupportable. »

Malgré cela, les gouvernements, au lieu d’imaginer les législations qui pourraient encadrer l’IA, rivalisent d’annonces grandiloquentes et d’investissements faramineux comme les 109 milliards d’euros – supposément issus du privé – annoncés par Macron.

Comme la création d’une puissance nucléaire capable d’éradiquer toute vie sur Terre, c’est une véritable réflexion existentielle que l’essor de l’IA devrait provoquer. A force de vouloir déléguer nos pouvoirs de décision aux machines, l’humain finira-t-il par être totalement dépassé, puis détruit, par sa propre création ?

Sources :« The Closed World: Computers and the Politics of Discourse in Cold War America », 1996, Paul N. Edwards

Retour

Retour