Une équipe de 18 chercheur·es a étudié l’évolution de l’influence humaine sur l’environnement au cours des 12 000 dernières années. A l’opposé d’une vision très répandue d’une crise écologique qui serait due à l’emprise grandissante des humains sur des milieux vus comme « naturels » ou « vierges », leur travail montre que depuis des millénaires, une majeure partie de la surface terrestre a été façonnée par les différents collectifs qui y vivaient. Ces environnements, bel et bien « anthropisés », l’étaient de manière durable : ce n’est que récemment, durant les deux à trois derniers siècles en particulier, que de plus en plus de ces espaces ont été appropriés, colonisés et modifiés de manière intensive voire destructive. Les chercheur·es appellent ainsi à mieux connaître, écouter et protéger les peuples autochtones, derniers représentants menacés de ces modes de vie réellement écologiques. Un article de Loïc Giaccone.

Le mythe de la « wilderness »

Cette étude vient s’ajouter à la liste des nombreux travaux qui remettent en question le concept d’origine anglo-saxonne de wilderness. La wilderness, ce serait ces grands espaces naturels vierges, où les écosystèmes ont évolué par eux-mêmes pendant des millénaires, indépendamment de l’influence humaine, et où la faune et la flore sont abondantes.

Cette vision d’un « éden sauvage » a émergé en Amérique du nord au cours du XIXᵉ siècle, notamment grâce aux écrits de célèbres auteurs comme John Muir. En Europe, cela s’est traduit plus tardivement, dans la seconde moitié du XXᵉ siècle, par le concept de « naturalité ».

La wilderness s’inscrit dans un mode de représentation du monde, une ontologie, que l’anthropologue Philippe Descola a nommé « naturalisme » dans son ouvrage de référence Par-delà nature et culture.

Le naturalisme, développé au sein de la société occidentale, produit une frontière entre les humains d’un côté, la « culture », et tout ce qui serait non-humain de l’autre, la « nature ». Cela fait dire au célèbre anthropologue que « la nature, ça n’existe pas ».

Celle-ci ne serait qu’un concept créé par un certain mode de pensée mettant à l’écart tout ce qui n’est pas humain. Cette conception n’a pas de sens pour d’autres ontologies, comme celle des peuples animistes : pour eux, les non-humains peuvent avoir une « intériorité », une âme en quelque sorte, et ils peuvent les considérer comme des partenaires sociaux.

Avec la prise de conscience de cette « nature vierge » inestimable et souvent sacralisée, en parallèle d’une exploitation de plus en plus intense de certains territoires, est rapidement venu le besoin de la préserver.

Cela a commencé en Amérique du nord, avec la création des premières zones protégées : une réserve dans la vallée du Yosemite, en Californie, en 1864 (devenant un parc national quelques décennies plus tard), le premier parc national, Yellowstone, en 1872, et le premier parc national canadien dans la région de Banff, en 1885.

La « mise sous cloche » de ces espaces vus comme naturels s’est faite au détriment des populations qui y vivaient depuis longtemps, comme le raconte William Cronon dans l’article Le problème de la wilderness, ou le retour vers une mauvaise nature :

« Le mouvement de protection du statut des parcs nationaux et des zones de nature sauvage suivit de très près la dernière vague des guerres indiennes pendant lesquelles les premiers habitants de ces zones furent regroupés et transférés dans des réserves. Le mythe d’une wilderness « vierge » et inhabitée s’est toujours avéré particulièrement cruel du point de vue des Indiens qui considéraient autrefois cette terre comme leur espace de vie. Désormais, on les forçait à aller vivre ailleurs afin que les touristes puissent pleinement profiter de l’idée illusoire qu’ils vivaient là leur pays dans sa condition originelle et immaculée, comme au matin de sa création par Dieu. »

Ces problèmes, dus à la vision occidentale de ce qu’est la nature et de la façon dont elle doit être conservée, c’est-à-dire au détriment des populations locales et leurs modes de vie, ont continué au fil des décennies et jusqu’à aujourd’hui.

Guillaume Blanc raconte dans L’invention du colonialisme vert le cas des parcs nationaux africains, estimant que de 1 à 14 millions de personnes ont été expulsées de ces parcs et réserves au XXᵉ siècle.

En Alaska, l’anthropologue Nastassja Martin a étudié comment le peuple Gwich’in se retrouve coincé entre les exploitants des hydrocarbures d’un côté, et de l’autre les environnementalistes qui, à la fois, les privent de leur subsistance en leur interdisant de chasser, et les instrumentalisent pour ajouter une sorte de folklore local à leurs discours écologistes.

Bien que de nombreux travaux récents de disciplines telles que l’archéologie, la paléoécologie, l’ethnologie et l’anthropologie remettent en question la vision d’une « nature vierge », montrant la pluralité des interactions entre des collectifs humains et leurs environnements sur le long terme (voir notamment pour le cas de l’Amazonie : Levis et al., 2018 ; Maezumi et al., 2018), ces connaissances restent encore méconnues et sont parfois mal comprises : sous prétexte que les humains modifieraient les espaces naturels depuis des milliers d’années, certains y voient les origines de la crise écologique actuelle.

L’extinction de la mégafaune est ainsi souvent invoquée, alors que les connaissances scientifiques permettent difficilement de conclure sur une quelconque nature humaine intrinsèquement destructrice. A l’inverse, un nombre croissant de travaux scientifiques montrent qu’une majeure partie de ces modes de vie étaient durables, certains permettant même de favoriser la biodiversité environnante.

Une modélisation de l’influence humaine au fil des millénaires

L’étude de Ellis et al., 2021 a effectué une modélisation de l’évolution des influences des humains sur leurs environnements au cours des 12 000 dernières années, c’est-à-dire depuis la fin de la dernière période glaciaire. Ces influences n’étant pas nécessairement négatives vis-à-vis de l’équilibre et la richesse des écosystèmes, les chercheur·es parlent simplement de « transformations ».

« Bien que l’accent soit souvent mis sur les résultats négatifs de ces interactions, notamment l’extinction des espèces endémiques des îles et de la mégafaune, avec des conséquences écologiques en cascade, il est de plus en plus évident que les pratiques culturelles humaines peuvent également produire des bénéfices écologiques durables grâce à des pratiques qui élargissent l’habitat d’autres espèces, renforcent la diversité végétale, augmentent la durabilité de la chasse, assurent des fonctions écologiques importantes comme la dispersion des graines et améliorent la disponibilité des nutriments du sol. »

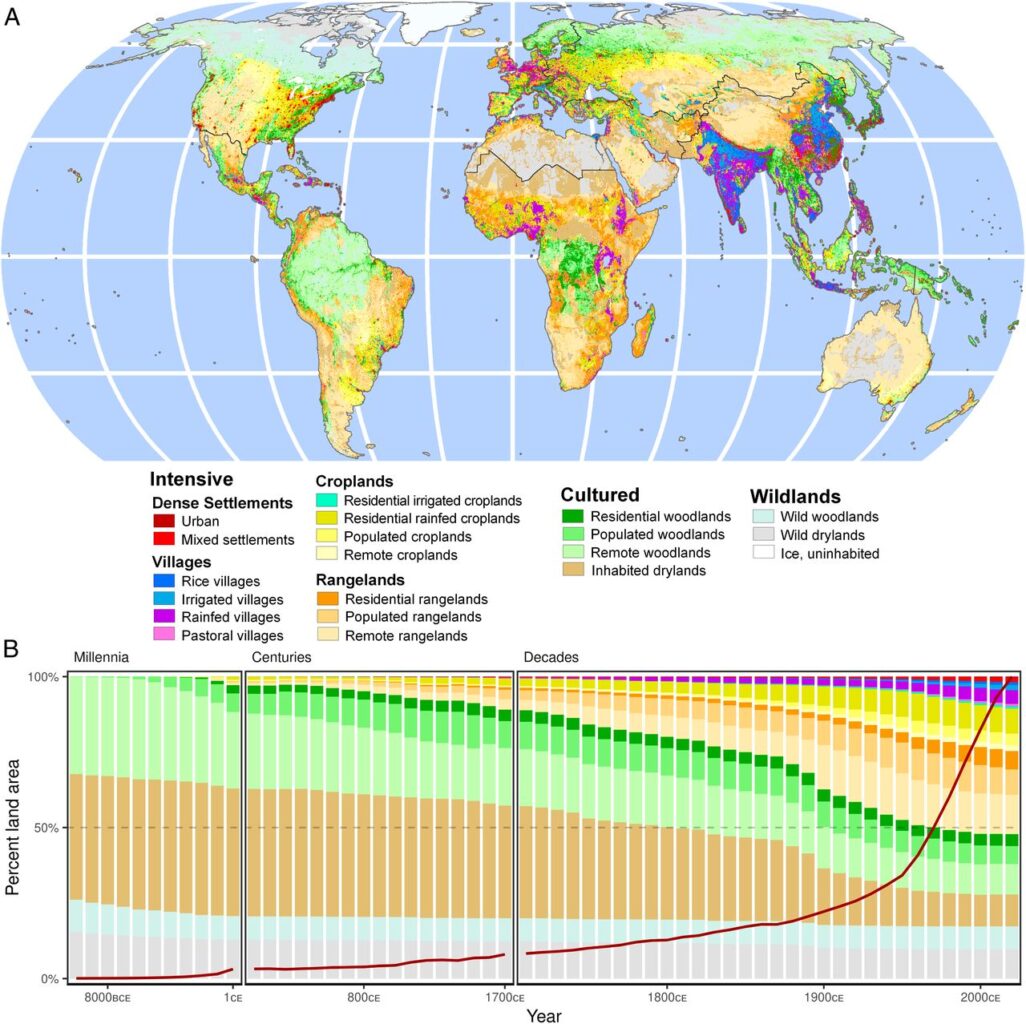

L’équipe a utilisé une classification de ce qu’ils appellent les « biomes anthropiques », ou « anthromes », les différents types de zones écologiques ayant été modifiées par les humains. Cette classification est divisée en trois catégories principales, en fonction de l’intensité de l’usage anthropiques des écosystèmes : les « zones sauvages » (wildlands), complètement inhabitées, les « anthromes cultivés » (zones avec moins de 20% d’utilisation intensive des terres) et les « anthromes intensifs » (zones avec plus de 20% d’utilisation intensive des terres).

On retrouve ensuite plusieurs sous-catégories d’anthromes, en fonction des densités de population et de l’intensité de l’usage des terres. La modélisation a été faite pour une soixantaine d’époques différentes, depuis 10 000 ans avant notre ère, jusqu’à 2017.

La figure ci-dessous montre en premier les différents anthromes en 2017 dans le monde, puis leur évolution au fil du temps (suivant une échelle temporelle non linéaire, millénaires, siècles, décennies).

L’évolution fulgurante des derniers siècles est particulièrement visible. D’après leurs résultats, en 2017, plus de 80% de la biosphère terrestre a été modifiée par les humains, dont 51% dans la catégorie « intensive » et 30% dans la catégorie « cultivée », tandis que 19% des terres sont restées « sauvages ».

L’une des surprises des chercheur·es concerne les périodes plus anciennes : de précédents travaux de reconstruction avaient estimé à 82% la superficie de zones « sauvages » 6000 ans avant notre ère.

Cette nouvelle modélisation, plus précise, estime que 4000 ans avant, il y a 12 000 ans, cette proportion n’était en fait que de 27,5%, ce qui signifie que « la majeure partie de la nature terrestre (72,5 %) était déjà habitée par des sociétés de chasseurs-cueilleurs et/ou des sociétés agricoles précoces au début de l’intervalle interglaciaire actuel ».

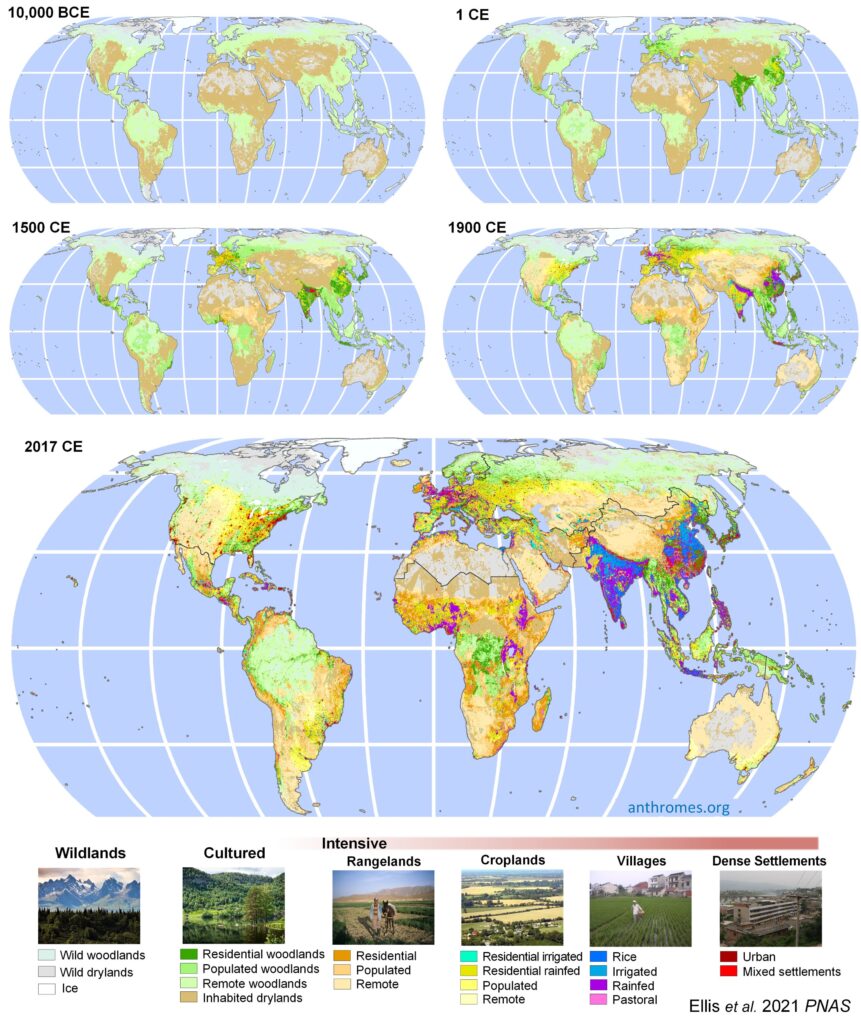

La figure suivante montre l’évolution au fil des siècles et millénaires, avec des différences importantes selon les régions en raison de leurs différents contextes historiques (les cartes sont également accessibles en ligne) :

L’équipe a également modélisé l’évolution de certaines zones spécifiques généralement considérées comme « naturelles », telles que les Zones Clés pour la Biodiversité, les aires protégées ou les terres autochtones : bien que leurs trajectoires soient différentes, toutes montrent des signes d’occupation humaine précoce et parfois majoritaire.

Cette influence est, pour les chercheur·es, hautement liée et pourrait même avoir contribué à la richesse biologique de ces zones. Cependant, ce lien décline à partir de 1500 dans plusieurs régions à la suite de l’expansion coloniale européenne.

Les auteur·rices appuient dans leur conclusion sur la donnée essentielle de leur travail : la crise écologique actuelle n’est pas due à une emprise anthropique croissante sur des espaces vierges et naturels. Les espaces qui ont vu une intensification de leur usage étaient déjà anthropisés, et depuis des millénaires, par des peuples aux modes de vie essentiellement durables :

« Bien que certaines sociétés pratiquant une utilisation peu intensive des terres aient contribué à des extinctions dans le passé, la modification et l’utilisation culturelles des écosystèmes et des paysages ne sont pas, en soi, la cause première de la crise d’extinction des espèces actuelles, pas plus que la conversion des zones sauvages intactes, qui étaient presque aussi rares il y a 10 000 ans qu’aujourd’hui. La cause première du déclin de la biodiversité, du moins à une époque récente, est l’appropriation, la colonisation et l’intensification de l’utilisation de terres déjà habitées, utilisées et remodelées par des sociétés actuelles et antérieures. »

Ainsi, Nicole Boivin, co-autrice de l’étude et professeure au Max Planck Institute for the Science of Human History à Iéna, en Allemagne, explique à Phys.org :

« Le problème n’est pas l’utilisation humaine en soi. Le problème est le type d’utilisation des terres que nous observons dans les sociétés industrialisées – caractérisé par des pratiques agricoles non durables et par une extraction et une appropriation sans modération. »

Mieux connaître et protéger les peuples autochtones, leurs savoirs et leurs modes de vie

La dernière partie de l’article met l’accent sur les implications scientifiques et politiques de ces résultats, alors que la sixième extinction de masse est peut-être déjà enclenchée :

« Une conservation efficace, durable et équitable de la biodiversité et des contributions de la nature aux populations reconnaît et habilite les peuples autochtones, traditionnels et locaux et leur patrimoine culturel de gestion durable des écosystèmes par le biais de droits et de responsabilités comme base essentielle des stratégies et priorités de conservation dans le monde entier. Les efforts déployés pour réaliser d’ambitieux programmes mondiaux de conservation et de restauration ne seront pas couronnés de succès s’ils ne reconnaissent, n’adoptent et ne rétablissent pas plus explicitement ces liens culturels et sociétaux profonds avec la biodiversité qu’ils visent à maintenir. »

Ces éléments corroborent ce qu’exposait l’IPBES (Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques, structure scientifique équivalente au GIEC pour la biodiversité) dans son premier rapport d’évaluation de 2019.

Le rapport indique qu’une grande partie de la biodiversité mondiale se trouve « dans des zones traditionnellement contrôlées, gérées, utilisées ou occupées par des peuples autochtones et des communautés locales ».

Il déplore cependant « qu’en dépit des efforts déployés à tous les niveaux, et malgré le fait que la nature sur les terres autochtones décline moins rapidement qu’ailleurs, la biodiversité, ainsi que les connaissances associées à sa gestion, continuent de se dégrader ».

Les peuples autochtones et les espaces naturels où ils vivent sont de plus en plus menacés, essentiellement par la déforestation, l’extractivisme et l’agriculture intensive, ainsi que par le changement climatique. Le rapport met en avant l’importance de la protection de ces peuples et leurs modes de vie :

« La reconnaissance des savoirs, des innovations, des pratiques, des institutions et des valeurs des peuples autochtones et des communautés locales ainsi que leur intégration et leur participation à la gouvernance environnementale, améliore généralement leur qualité de vie, ainsi que la conservation et la restauration de la nature et son utilisation durable, ce qui a également une incidence sur l’ensemble de la société. »

Darren J. Ranco, professeur associé d’anthropologie, coordinateur de la recherche sur les Amérindiens à l’université du Maine, membre de la nation Pentagouets et co-auteur de l’étude présentée dans cet article, prévient :

« Nous devons veiller à ce que les nouvelles tentatives de protection des terres et de la biodiversité ne se résument pas à une récupération des terres autochtones. Nous ne pouvons pas recréer les pires politiques coloniales destinées à exclure les peuples autochtones, ce qui rendrait sans aucun doute la situation bien pire pour l’environnement et l’humanité. »

Ces craintes sont partagées par des ONG de protection des peuples autochtones, telles que Survival International. Celles-ci s’inquiètent du projet de l’ONU, dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique, qui prévoit de protéger au moins 30% de la planète d’ici 2030, dans le but de vivre « en harmonie avec la nature » d’ici 2050.

Plus de 230 organisations et experts ont signé une lettre exprimant leurs préoccupations : les ONG estiment que jusqu’à 300 millions de personnes pourraient être affectées par la mise en aires protégées des « zones d’importance écologique » où elles vivent actuellement.

Pire, « les peuples tribaux et autochtones dont les terres ont déjà été transformées en aires protégées font l’objet d’abus effroyables depuis des décennies, notamment de viols, de tortures et de meurtres. La plupart de ces abus ont été commis par des écogardes soutenus et financés par de grandes organisations de protection de la nature, dont le WWF et WCS. » prévient Survival International

Pour Survival International, il s’agirait du “plus grand accaparement de terres de l’histoire”. Les ONG comme les auteurs de cette étude en sont convaincus : il est primordial de défendre les droits et les terres des peuples autochtones encore présents sur Terre, car ils sont les meilleurs gardiens du monde naturel.

Retour

Retour