Après plusieurs années au sein d’une grande ONG, au poste de chargé de campagne sur la déforestation puis sur le climat, Clément Sénéchal a décidé de comprendre comment, alors que les sujets climatiques sont si rebattus, l’écologie pouvait essuyer autant d’échecs. Il en a fait un ouvrage : « Pourquoi l’écologie perd toujours ».

LR&LP : Pouvez-vous vous présenter et votre parcours ?

Clément Sénéchal : Je suis ancien porte-parole de climat de Greenpeace France, où j’ai travaillé pendant huit ans. La genèse du livre « Pourquoi l’écologie perd toujours » s’enracine dans deux événements distincts mais complémentaires, l’un politique et l’autre plus subjectif.

L’événement politique : la réélection d’Emmanuel Macron en 2022 dans la passivité, le silence et l’absentéisme assourdissant du milieu professionnel de l’écologie, dont les ONG, notamment ma propre organisation. Et ce, malgré des mois de bataille avec la direction pour essayer de peser un tant soit peu sur l’issue du scrutin, pour sortir de la sensibilisation béate et obtenir des débouchés concrets et tangibles.

Étant une ONG pacifiste qui condamne ipso facto la voie insurrectionnelle, Greenpeace France aurait dû pratiquer la voie institutionnelle sérieusement, donc passer par les urnes. Mais Greenpeace France n’a quasiment rien fait, notamment parce que les dirigeants cultivaient en interne une forme de défaitisme de bon aloi.

Les belles alliances avec les syndicats ont été remisées au placard : pas de « front populaire » de la société civile organisée, alors même qu’on était déjà dans une période historique marquée par la prédominance continue de l’extrême droite.

On avait fait le procès de l’État, donc indirectement d’Emmanuel Macron, avec l’Affaire du siècle, et nous avions 2,5 millions de signataires sous la main. Mais au lieu de les aiguiller politiquement, nous les avons laissés sommeiller paisiblement pendant l’élection. Le pire, c’est qu’à ce moment-là, le Giec sortait un cycle de rapports qui nous expliquaient qu’il restait à peine quelques années pour réagir et sauver l’accord de Paris. C’était le moment de déterminer le prochain quinquennat.

Peu après cette séquence lugubre, au début de l’automne 2022, je suis retourné là où j’ai grandi, dans les Alpes, pour randonner. Ces dernières années, j’avais eu tendance à éviter un site particulier : la mer de Glace. Ce lieu est devenu le sablier grandeur nature du réchauffement climatique. On voit à l’œil nu la glace reculer d’année en année.

Je me suis retrouvé là, sur le signal Forbes qui surplombe l’extrémité aval de la mer de glace. Et il ne restait qu’un tas de gravats extrêmement piteux. Loin, loin, loin de la langue glaciaire majestueuse que j’avais en tête depuis mon enfance.

Cela m’a saisi, provoqué une espèce d’introspection. Je me suis questionné sur mon utilité. Face à l’épaisseur du glacier qui disparaît, je lisais l’amplitude des renoncements politiques, économiques et sociaux. Je voyais en quelque sorte mon propre échec aussi. Cela m’a poussé à conceptualiser dans ce livre, sur le plan historiographique et sociologique, toutes les dynamiques qui mènent à l’impuissance de l’écologie.

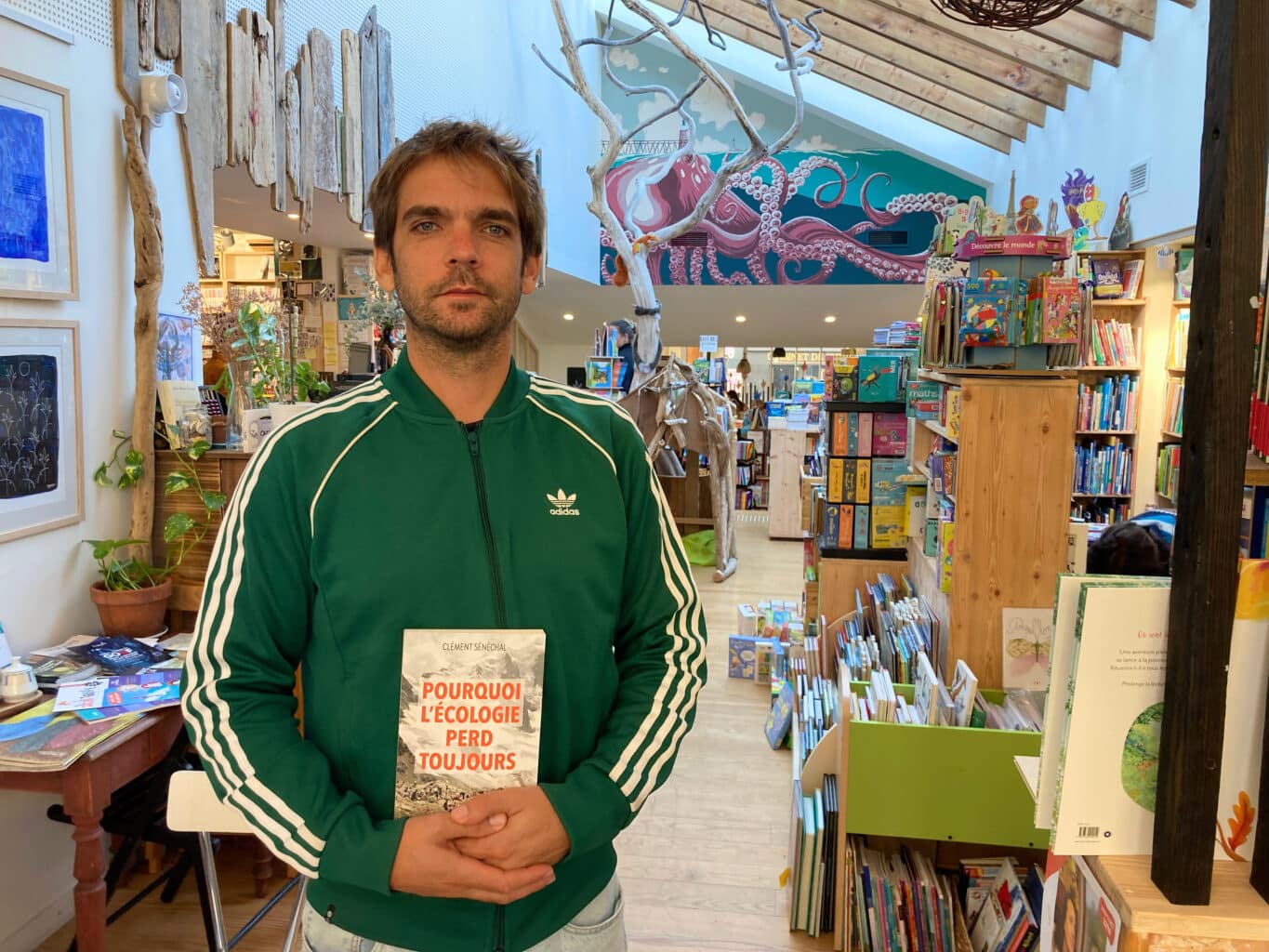

Clément Sénéchal à la librairie Le Vent Délire, à Capbreton – Crédit : Laurie Debove

LR&LP : Dans votre livre, vous développez en première partie la thématique de « l’écologie du spectacle ». D’où vient-elle et quelles en sont les impasses fondamentales ?

Cela part de la première campagne internationale de Greenpeace, au fondement de l’ONG. L’histoire qu’on nous vend, c’est celle de vaillants activistes décidés à s’interposer physiquement contre des essais nucléaires à Amchitka, en mer de Béring, au bout de l’Alaska.

En creusant, je me suis d’abord aperçu que l’équipage n’était composé que d’hommes blancs, des professionnels du discours, communicants, universitaires, journalistes. Surtout, contrairement au mythe, ils n’ont jamais atteint la zone ciblée et ne sont jamais intervenus contre ces fameux essais nucléaires, puisqu’ils ont décidé de faire demi-tour, de manière délibérée, au milieu de l’expédition. Ils étaient déjà tranquillement rentrés à la maison au moment où les détonations atomiques ont eu lieu.

À bord s’est développé un débat fondateur, pour savoir s’ils allaient continuer ou non. Une série de péripéties leur avait déjà apporté une grande lumière médiatique – ils avaient tout un dispositif pour communiquer auprès des journalistes au jour le jour. Nous sommes au début des années 1970, à l’époque de l’essor des médias de masse. Or il a été décidé que le retentissement médiatique de leur campagne était une victoire en soi, et une victoire suffisante ; inutile donc de prendre de réels risques sur le terrain.

D’autant plus que la notoriété acquise leur a permis d’attirer beaucoup d’argent et de fonder une nouvelle entité, distincte des partis politiques : une ONG, qui devient rapidement une multinationale de l’indignation et de la mise en scène. Ces activistes sont en effet devenus des acteurs, au sens cinématographique du terme ; avec de l’autre côté des masses passives ramenées au rang de spectateurs, invités à nourrir une forme d’engagement déréalisé, par procuration, en donnant simplement de l’argent (et quelques likes, aujourd’hui). Les activistes deviennent des professionnels du spectacle.

Cela donne une écologie où la médiatisation n’est pas tant un moyen au service de la lutte, qu’une fin (lucrative) en soi. C’est une écologie symbolique où ce qui compte, c’est la surface communicationnelle de la cause, beaucoup plus que des débouchés politiques concrets ou des résultats empiriques tangibles.

L’écologie du spectacle a encore cours aujourd’hui : le « banderolisme professionnel » de Greenpeace qui préfère les images au blocage concret. Ou les labels et certifications négociés entre ONG et grandes entreprises, qui sont même devenus le modèle économique de certaines ONG (comme le WWF), en monnayant des apparences vertueuses au capitalisme.

Également, la tendance à servir de partenaire événementiel du pouvoir néolibéral, comme avec le Grenelle de l’Environnement sous Sarkozy en 2007, porté entre autres par Yannick Jadot, alors directeur des programmes de Greenpeace France. Nicolas Hulot, Arnaud Gossement, qui était à la tête de la FNE, tous ont joué le jeu de cette fable grotesque du « sarkozysme écologique ». Sous Macron, on a eu la Convention citoyenne pour le climat, les One Planet Summits, les Conseils de défense écologique. Il y a aussi les COP… Tout ce folklore sert à garnir la vitrine d’un pouvoir hostile sur le fond, avec la bénédiction de l’environnementalisme établi.

Enfin, il faut parler du fait d’aller carrément gouverner avec la tutelle néolibérale. C’était le cas sous Hollande : Placé, Duflot, Cosse – qui était toujours au gouvernement pendant les réformes régressives sur les retraites et la destruction du code de travail. Il y a aussi Pascal Canfin, qui est ensuite devenu directeur du WWF France avant de devenir chef de file de la Macronie au niveau européen. Car Emmanuel Macron n’est pas en reste. Il a pu débaucher Nicolas Hulot, François De Rugy, Barbara Pompili, Yann Wehrling (ambassadeur à l’environnement).

Plus récemment, alors même qu’il ne détient plus aucun capital politique en général (je ne parle même pas de l’écologie), une ancienne présidente récente du WWF l’a rejoint (Monique Barbut, actuelle ministre de l’Écologie). Et vice versa : le directeur actuel du plaidoyer du WWF a fait partie de différents cabinet ministériels jusqu’en 2023 ! Toutes et tous apportent une caution environnementale au bloc bourgeois écocidaire et n’apparaissent dans les rangs du pouvoir que parce qu’ils lui permettent de brouiller les repères démocratiques.

Pour finir, rappelons que derrière l’écologie du spectacle, il y a le paradigme omniprésent de la « sensibilisation », avec l’idée qu’il suffirait de rendre l’écologie visible pour la rendre effective. Las, la sensibilisation est antithétique avec l’impératif de politisation. Car quand on patauge dans cette démarche par définition inoffensive, on développe mécaniquement le réflexe de la consensualité maximale. Et, par construction, on en vient à éviter au maximum toute forme de dissensus, donc de confrontation.

Rapidement, cette recherche du consensus maximal entraîne la négation des antagonismes de classe qui structurent la société, donc l’invisibilisation du fonctionnement du mode de production capitaliste. In fine, on produit de l’aveuglement sur notre rapport social à la biosphère et aux écosystèmes, donc sur les causes radicales du ravage écologique.

« Passer à côté des rapports de force et du pouvoir qui structurent réellement l’ordre socio-économique actuel, c’est construire une écologie sans contenu et sans adversaires. »

L’étage supérieur d’un intercepteur de missiles antibalistiques Spartan, doté d’une ogive nucléaire, est chargé dans son trou de tir pour l’essai nucléaire Cannikin de l’opération Grommet sur Amchitka, en Alaska. Crédit : Wikimedia Commons

LR&LP : Dans votre livre, vous citez Bruno Latour qui dit« L’écologie politique réussit l’exploit de paniquer les esprits et de les faire bailler d’ennui ». Comment l’écologie politique pourrait-elle mieux inclure la lutte des classes ? En France, il semble que l’abandon des classes populaires et ouvrières par le mouvement environnemental est l’une des causes de la montée en puissance de l’extrême droite.

Complètement. En fait, l’écologie du spectacle renvoie à une écologie bourgeoise. Ce sont les deux faces d’une même médaille, celle de l’embourgeoisement des causes. L’écologie dominante s’est professionnalisée et les élites, culturelles comme économiques, se sont arrogé le référentiel environnemental, notamment par le truchement des ONG. Ces structures sont devenues des entreprises classiques, féodales, verticales, avec le même style de relation de pouvoir que dans les grandes entreprises capitalistes, dirigées par la figure hypocrite et déplaisante du patron de gauche.

Ces ONG sont des vecteurs de carrière et d’intégration à la classe dominante, notamment par la pratique du plaidoyer. On va cultiver un entre-soi mondain et accumuler des capitaux relationnels, symboliques, parfois affectifs, liés au pouvoir. Dans ce milieu distingué, de plus en plus de profils provenant du secteur privé ; ils jouent le rôle d’intermédiaire entre les affaires publiques et les affaires privées et disposent d’un carnet d’adresses qui les insèrent dans les réseaux parisiens. Le nouveau responsable de la campagne énergie de Greenpeace vient par exemple du Service d’information du gouvernement (SIG) et de Publicis.

Après les présidentielles de 2022, un think tank a proposé aux ONG climat une étude avec plusieurs idéaux-types : les laissés-pour-compte, les identitaires, les libéraux-optimistes, les militants désabusés, les attentistes et les stabilisateurs. Sans surprise, il recommandait aux ONG de s’intéresser aux stabilisateurs, ce qu’elles ont décidé de faire. Or les stabilisateurs sont des ménages assez aisés, à l’aise dans la démocratie libérale, qui refusent les excès (ils stabilisent) : les excès du capitalisme, mais aussi ceux de la lutte anticapitaliste, antifasciste et antiraciste. On entend le sempiternel refrain de la « stabilité » ânonné par l’extrême centre pour sauver Macron et le régime actuel.

Au demeurent, les stabilisateurs sont déjà une population ultra sensibilisée à l’environnement. Résultat ? On a continué à tourner en rond. Pourquoi ? Parce que ce sont des populations solvables, qui rapportent de l’argent. Et pour lesquelles il est plus facile de s’adonner aux quelques écogestes recommandés par les ONG, puisqu’elles ont le capital économique pour le faire.

LR&LP : En quoi les grandes réformes qui ont structuré l’écologie dominante ces dernières décennies, comme le principe pollueur-payeur et la taxe carbone, sont vectrices d’inégalités ?

Ces réformes ont amené des taxes régressives sur la consommation populaire, type taxe carbone. Au Grenelle de l’environnement, tous les écologistes officiels se sont dits que c’était une bonne idée de faire payer les pots cassés du réchauffement climatique aux plus pauvres, alors que ce sont évidemment les plus riches qui bénéficient d’un mode de vie qui n’est pas universalisable dans le cadre des limites planétaires.

Même chose pour la compensation carbone. Par exemple, si on achète un billet d’avion, on peut ajouter un petit denier pour planter un arbre quelque part. Soi-disant car on ne sait pas trop quand, ni comment, ni où, ni pour combien de temps. Comme les indulgences dans l’Église à une certaine époque : si on payait le curé, on avait un accès direct au paradis.

Pareil pour le technosolutionnisme décarboné. On ne se pose jamais la question de l’accès à ces biens et services, généralement plus chers que la moyenne, pour les populations modestes. En général, le technosolutionnisme capitaliste ouvre des segments de consommation premium à destination des classes les plus favorisées, pour lesquelles l’écologie devient un « mode de vie » distingué, d’autant plus rentable pour les marques.

Enfin, le lubrifiant symbolique de cette écologie bourgeoise est l’éco-citoyenneté morale, celle des écogestes défendus par les Colibris (dont Cyril Dion a été cofondateur avec Pierre Rabhi) et l’antienne dépolitisante du « faire sa part ». C’est ce qu’ont demandé les porte-paroles attitrés de l’écologie au gouvernement pendant des décennies et qu’ils ont diffusé auprès de la population comme cadre politique fallacieux.

C’est comme ça qu’a été codé la « transition écologique » et c’est ce qui a créé de la violence économique vis-à-vis des classes populaires. L’écologie punitive existe en France.

Cette réalité a été doublée d’une violence symbolique très forte à base d’injonctions morales et d’incarnations glamour. Et cela a contribué à déplacer des pans entiers des classes populaires vers l’extrême droite. Ils se sont dit qu’en fait, le camp « progressiste » écologisé promouvait des politiques favorables à une fraction de la classe supérieure, mais pas à eux.

Il faut bien comprendre que les classes populaires obéissent à des pratiques de consommation captive (comme la voiture) et que la sobriété est synonyme de précarité pour ses membres. Certains vivent déjà dans des passoires énergétiques sans se chauffer car c’est trop cher.

Une étude de Pisani-Ferry, sortie il y a deux ans, expliquait que pour « écologiser » correctement son mode de vie (transport, chauffage, nourriture), il fallait investir plus d’un an de revenu pour les classes moyennes. Pour les classes populaires, cela représente plusieurs années de salaire : c’est évidemment inaccessible.

Tout cela crée une dépossession écologique des classes populaires. Et engendre, au final, de l’impuissance collective.

LR&LP : Face à ce constat, que faire ? Quels sont les champs d’action politique prioritaires à mettre en œuvre pour une société écologique et équitable ?

Déjà, il faut réintégrer l’écologie à la lutte des classes. C’est-à-dire faire de l’écologie un point de passage des discours intersectionnels et des pratiques insurrectionnelles. Une écologie anticapitaliste existe, mais s’ignore encore trop : c’est l’écologie par le bas, celle des lieux de production alternatifs, des fermes paysannes et autogérées, des jardins collectifs, des réseaux d’entraide, de tout ce qui sort des logiques lucratives ordonnées par la norme capitaliste. Il faut réussir à la thématiser davantage au niveau politique et en faire des creusets d’engagement.

Pour autant, je pense qu’il faut sortir de l’opposition entre écologie électorale et écologie révolutionnaire. Les forces politiques instituées devraient s’intéresser un peu plus à ce qui se passe sur le terrain, comme les luttes des Soulèvements de la Terre, qui sont un point d’appui majeur. Mais l’inverse est vrai également : en France, un gauche institutionnelle de rupture existe et c’est un point d’appui non-négligeable.

Pour dialectiser écologie électorale et populaire, il faut donc aussi inclure les processus électoraux, qui sont aussi des batailles sociales essentielles. Sur le sujet du dérèglement climatique, si on veut des actions à la bonne échelle et des moyens coercitifs contre le capital, on ne peut pas se détourner des institutions de l’État, du législatif, de l’exécutif, du diplomatique. L’élection de Zohran Mamdani à New York montre qu’une ligne de gauche radicale peut s’imposer, même au cœur du capitalisme mondial.

En France, l’urgence est donc de s’emparer des municipales de 2026.

A cette occasion, il me semble important de marginaliser la gauche bourgeoise sans trembler et de créer des collectifs politiques issus de gens en lutte sur le terrain (ce qui implique de ne plus parachuter des gens du siège qui vont venir caporaliser tout le monde). Nous avons besoin de figures militantes populaires.

LR&LP : Cet été, on vient de dépasser officiellement les +1,5°C. L’extinction de la biodiversité s’aggrave, à l’exception de quelques espèces. Si on fait un projet d’écologie politique sur une société, quels sont les priorités pour réorganiser nos modes de production et de consommation ?

Le premier volet consiste à étouffer le capital. Retrouver un monopole public du crédit, fermer les banques commerciales, nationaliser les secteurs stratégiques et démanteler certaines branches industrielles, poser des impôts confiscatoires sur les hauts patrimoines, interdire purement et simplement la publicité et certains bien de consommation de luxe, comme les jets privés, etc.

Et d’un autre côté, démocratiser la production et la libérant de la loi du profit. Créer de nouveaux droits pour les travailleurs et travailleuses dans l’entreprise, instaurer la propriété partagée au maximum d’échelons possibles, organiser une planification industrielle compatible avec des échelons de production autogérés, créer de de nouvelles sécurités sociales, alimentaires, sur le logement et le transport, instaurer un emploi vert garanti.

En bref, socialiser l’économie. Le capitalisme, en fait, instaure la tyrannie dans l’ordre économique. Dans notre révolution écologique, il faut s’en libérer. Cela veut dire oser critiquer le capitalisme et oser proposer autre chose : le collectivisme. Pour ce faire, il faut s’investir politiquement. Il faut remplacer les écogestes par des politicogestes.

S’informer avec des médias indépendants et libres est une garantie nécessaire à une société démocratique. Nous vous offrons au quotidien des articles en accès libre car nous estimons que l’information doit être gratuite à tou.te.s. Si vous souhaitez nous soutenir, la vente de nos livres financent notre liberté.

Retour

Retour