Miguel Benasayag est un philosophe, psychanalyste, chercheur en épistémologie et ancien résistant guévariste franco-argentin. Proche du courant anarchiste, cela fait plus de 20 ans qu’il travaille sur la singularité de l’humain, et les conséquences de la révolution digitale comme élément d’un processus de colonisation technoscientifique du vivant.

LR&LP : Vous êtes l’auteur de nombreux ouvrages, dont La Singularité du Vivant. Un sondage auprès de 2778 chercheurs prédit que les IA vont dépasser le cerveau humain en 2037. Qu’en pensez-vous ?

Miguel Benasayag : Il y a une mission unidimensionnelle du cerveau. Il est certain que les IA vont rapidement dépasser plusieurs fonctions que le cerveau humain remplit en ce moment. Mais le problème, c’est que comparer le cerveau humain à une machine pousse à l’erreur.

Ce que fait le cerveau n’est pas calculé, n’est pas prévu. Le cerveau est un système intégré dans un corps, parmi les corps, soumis à des passions, des pulsions, à la réalité. Une machine, c’est un agrégat infini qui peut toujours être le plus performant.

Le problème principal dans cette question, c’est toujours la difficulté à établir l’altérité, à voir où est la différence. A cause de cela, on est en train de formater l’humain comme la machine. Comme on assimile le cerveau à la machine, on éduque nos enfants et on organise notre journée comme le ferait une machine.

Portrait de Miguel Benasayag – Crédit : Éditions Le Passager Clandestin

LR&LP : Alors, quelle est la différence entre un cerveau humain et une machine ?

Miguel Benasayag : D’abord, un organisme vivant est un organisme fini. C’est un organisme qui naît, se développe, meurt, qui est en relation ouverte avec son milieu et avec d’autres corps. Alors qu’une machine, c’est en principe un appareil infini. On peut toujours lui ajouter des modules, des applications, etc.

Un organisme vivant, par ce qu’il est fini, a des sensations, des angoisses, des désirs, des plaisirs, de l’intentionnalité. Historiquement, on assimile l’intentionnalité avec une intériorité. Alors que la machine n’a pas d’intentionnalité, ni d’intériorité. C’est la différence fondamentale.

L’autre différence, c’est que le vivant ne sert à rien. Le vivant n’est pas une entité qui doit servir ou pas à quelque chose. Le vivant se comporte comme étant sa propre fin. La finalité du vivant, c’est la vie. Pas la sienne individuelle, la vie de l’espèce, la vie en général. Alors que la machine est transitive. La machine doit servir à quelque chose ou ne pas servir à quelque chose.

LR&LP : Puisqu’on peut optimiser une machine à l’infini, pourquoi ne pas en faire autant avec le cerveau humain ?

Miguel Benasayag : On ne peut pas optimiser le cerveau. La machine doit s’optimiser pour fonctionner, pour mieux remplir son but. Je crois qu’on ne peut absolument pas comparer l’optimisation et le développement des capacités d’une machine avec le devenir du cerveau et du corps, qui explorent les choses, découvrent les possibles. Même les performances sportives sont l’exploration des capacités humaines.

Ce sont deux modes d’être très différents. Sans oublier que pour la machine, rien n’a de sens. Pour les êtres vivants, pas que pour le cerveau, la vie est un phénomène de sens. Les choses ont du sens. En tant qu’être fini, les milieux nous perturbent et nous devons agir dedans.

Rien ne peut perturber la machine car elle n’a pas d’angoisse, ni d’intentionnalité. Une machine peut, effectivement, faire des erreurs, provoquer des désastres. Par contre, il n’y aura aucune intentionnalité derrière, parce que l’intentionnalité est le monopole absolu du vivant.

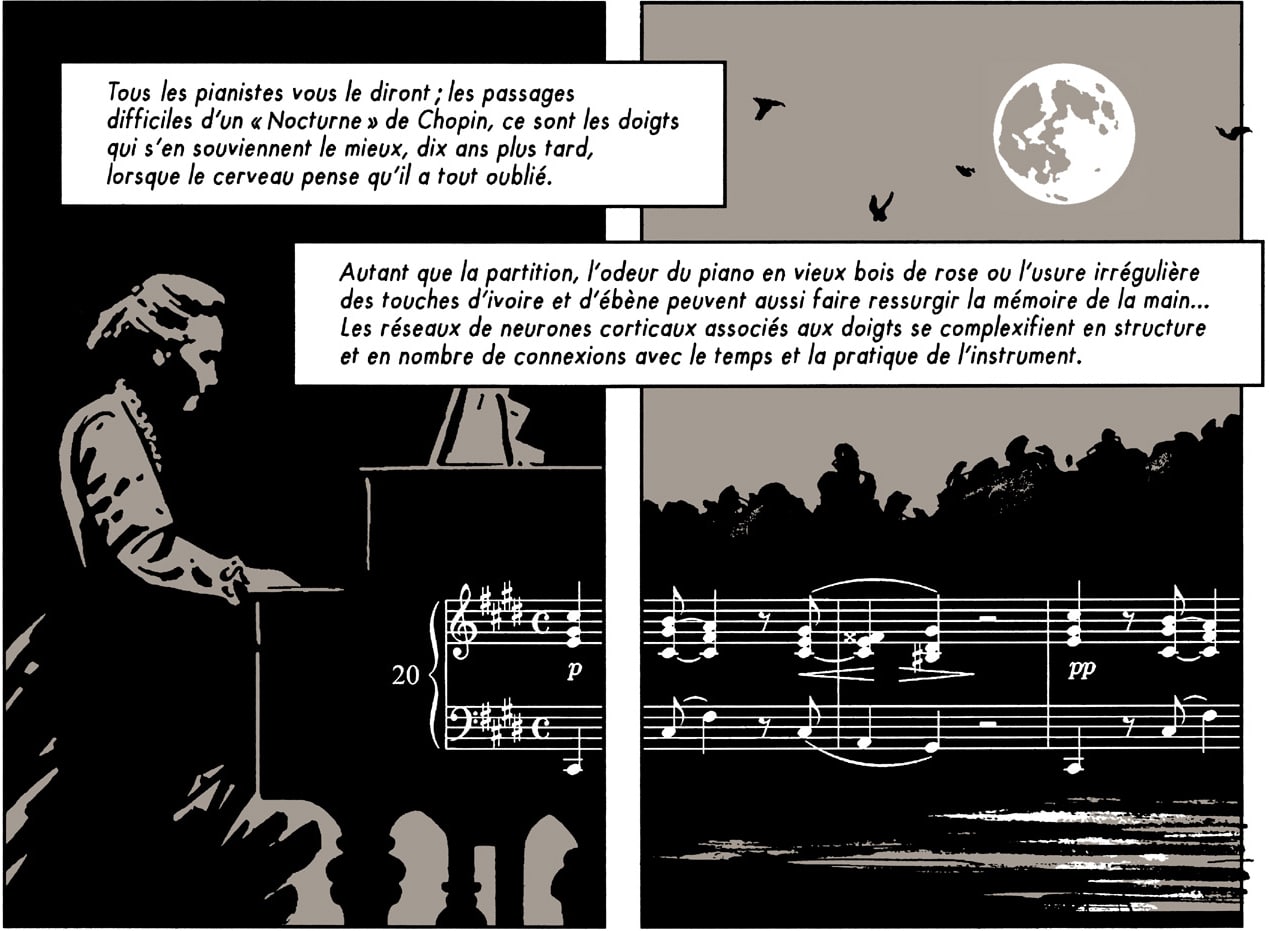

Extrait de la BD « Cerveaux augmentés (humanité diminuée ?) » de Thierry Murat et Miguel Benasayag

LR&LP : De nos jours, une multitude de coachs en développement personnel nous invitent à devenir la meilleure version de nous-même dans le sport, mais aussi au travail ou dans l’utilisation de notre cerveau. En quoi ces biais cognitifs sont en fait une vue de l’esprit erroné ?

Miguel Benasayag : Les coachs sont l’expression visible d’un changement très grand qu’on est en train de vivre à travers cette nouvelle grande technologie numérique, mariée pour le moment au néolibéralisme.

Certains pensent que la grande technologie est antagonique avec la liberté et l’émancipation. Je ne pense pas. Je pense que le problème, c’est que pour le moment, elle est entièrement capturée par le néolibéralisme. De nouveaux types de pouvoirs s’affirment, ce n’est plus un pouvoir de classe sociale sur une classe sociale, c’est un pouvoir d’un fonctionnement.

On veut fonctionner parce qu’exister, c’est trop compliqué. Intuitivement, exister est contradictoire, il n’y a pas un objectif clair. Le chemin compte plus que l’objectif. En tant que « fonctionné », tout est clair, tout est calculable.

Les coachs sont un peu nos commissaires politiques, comme à l’époque du marxisme soviétique ou chinois. Les commissaires politiques jugeaient ce qui était correct dans la vie des citoyens par rapport aux dogmes en vigueur.

Il y a deux types de nouveaux commissaires politiques aujourd’hui : les coachs et les conseillers bancaires. Ils se mêlent de notre vie, pourquoi on vit, ce qui est correct ou non. On vit dans une époque dans laquelle l’idéologie a gagné, l’idéologie qui t’explique pourquoi on se lève le matin, quand est-ce que notre journée a été réussie ou pas. Et au milieu de ça, il y a les conseillers de la banque et les coachs, qui sont les deux commissaires politiques d’une époque archi-idéologique.

LR&LP : Il y a cette idée, dans la société de la performance, qu’on est insuffisants, qu’on n’est pas complets. On est finis, mais on n’est pas au maximum de notre potentiel. Comme l’idée reçue selon laquelle on utilise seulement 10% de notre cerveau.

Miguel Benasayag : Cette idée reçue n’a pas de fondement, ni aucune validité scientifique. Au contraire, le cerveau fonctionne toujours de façon intégrée et globale. S’il y a quelque chose de remarquable, justement, dans le cerveau, c’est qu’il fonctionne toujours en intégration. Le moindre stimuli perturbe l’ensemble du cerveau.

La théorie selon laquelle on doit toujours en faire plus provient de la pensée coloniale occidentale dans laquelle on doit être quelque chose qu’on n’est jamais. C’est le meilleur moyen de soumettre les personnes. Parce qu’on se vit comme incomplet, alors on cherche toujours où est son gourou, son chef.

La seule position, de mon point de vue, émancipatrice, c’est celle de dire que nous sommes tous très bien comme on est. Évidemment, sans se faire trop du mal les uns aux autres, pour que les gens ne se détruisent pas. Mais il faut effectivement prendre les gens comme des entités complètes en soi, dans lesquelles rien n’est une erreur. Je ne nie pas qu’il n’y a pas de comportements délétères qu’il faut réprimer, d’accord ? Mais ce ne sont pas des erreurs sur un disque dur.

Extrait de la BD « Cerveaux augmentés (humanité diminuée ?) » de Thierry Murat et Miguel Benasayag

LR&LP : On met souvent les ordinateurs en concurrence avec les humains. Les IA imitent désormais le style artistique d’illustrateurs, de peintres, composent même des musiques. Est-ce que la victoire de l’ordinateur Deep Blue d’IBM contre le joueur d’échecs Garry Kasparov a été le premier coup porté, la première offense technologique à la dignité de l’intelligence humaine ? Est-ce qu’on ne s’est jamais remis de cette blessure ? Et ce traumatisme crée cette peur pour un énorme corps de métiers de nos jours, même ceux de la création où l’on se targuait que c’était le propre de l’humain. Est-ce que cela explique que l’on se sente si petit face aux machines ?

Miguel Benasayag : Comme on a beaucoup du mal à définir les vivants, on passe notre temps en temps à dire qu’il peut faire comme la machine. Alors, on essaie de définir des vivants comme des capacités, des compétences, des modules. Or l’humain, le vivant n’est pas composé de modules.

Dans cette vision modulaire de la vie, Kasparov a été vaincu par IBM. On croyait que les jeux de go n’étaient qu’à la portée d’humains, mais AlphaGo a gagné. On croyait que la créativité artistique, esthétique, était le propre de l’humain. Or, les IA font des tableaux qui sont une création algorithmique. Simplement, il y a deux différences. D’abord, ce que la machine crée prend sens seulement pour et par les humains.

Dire que la machine crée de la beauté, c’est aussi idiot que dire que les astres et les soleils créent la beauté d’un coucher de soleil. Un coucher de soleil est une série de processus physicochimiques qui est seulement beau pour le regard humain. Les corrélations de la machine sont des corrélations très intéressantes, des grandes nouveautés, mais elles ne créent pas de la beauté, elles ne créent rien.

L’IA fonctionne par densité statistique, avec les mots ou les images qui s’articulent le mieux. Exemple : si tu dis ciel, tu ne vas pas dire vert, tu vas dire bleu, etc. L’IA corrèle ce qui est le plus cohérent statistiquement. Mais cela va toujours rester dans la moyenne.

Or, la créativité humaine s’opère toujours à partir de la marge, de ce qui est minoritaire, ce qui est très peu dense, et qui va questionner l’ordre établi.

Le monde change parce qu’à la marge, de façon désirante, folle, entêtée, il y a un travail, là où personne ne s’attendait à rien, qui va questionner le centre. Ce questionnement de la marge vers le centre est impossible pour la machine, parce que la machine est toujours dans un centre de densité. Cela ne veut pas dire que c’est mieux ou pire, simplement il faut connaître cette différence.

Les humains fonctionnent aussi beaucoup de façon dense, c’est-à-dire sans se questionner. Mais on a la possibilité d’inverser le cours des choses. C’est comme ça que font les amoureux, les artistes, les chercheurs, les rebelles de tout poil et de toute époque. C’est de cette façon qu’arrivent les grands changements.

En 1900, tout à coup, des artistes ont commencé à dire que les formes esthétiques ne conviennent plus. ChatGPT, à cette époque-là, aurait absolument loupé la révolution dadaïste, cubiste. Parce que cette révolution artistique a été créée par quelques obnubilés qui trouvaient que ça n’allait plus. Pourquoi ça n’allait plus ? Ça ne va plus seulement pour un être vivant qui, par ses désirs, s’emmêle les pinceaux, s’entête et questionne le centre.

Extrait de la BD « Cerveaux augmentés (humanité diminuée ?) » de Thierry Murat et Miguel Benasayag

LR&LP : Cette comparaison permanente crée autre chose : elle nous fatigue. Nous nous épuisons à force de vouloir être aussi rapides que des machines. Et dans votre ouvrage « Cerveaux augmentés (humanité diminuée ?) », vous pointez que « Nous déléguons de plus en plus la mémoire vivante de notre cerveau à la mémoire vive de nos machines, sans contrepartie pour l’instant ». Et en quoi la comparaison permanente aux machines peut nous affaiblir en tant qu’humains ?

Miguel Benasayag : C’est une expérience assez folle qu’on fait tous. Plus on est en relation avec les machines, moins on a de temps et plus on est fatigués. La machine est en train de formater notre quotidien et notre tête, etc. Or, la machine a une temporalité linéaire, elle doit être rapide et performante, mais nous, non.

Ce formatage de l’humanité par la machine entraîne de la fatigue, des dépressions, des isolements. Plus on est dans cette communication virtuelle permanente, moins on est liés, moins il y a de transmission. Tout cela est très déboussolant.

D’un point de vue psychiatrique, il y a deux types de fatigue : celle due à cette temporalité rapide de la machine, et la fatigue typique du déprimé. Cette demande de performance permanente provoque un effet de dépression.

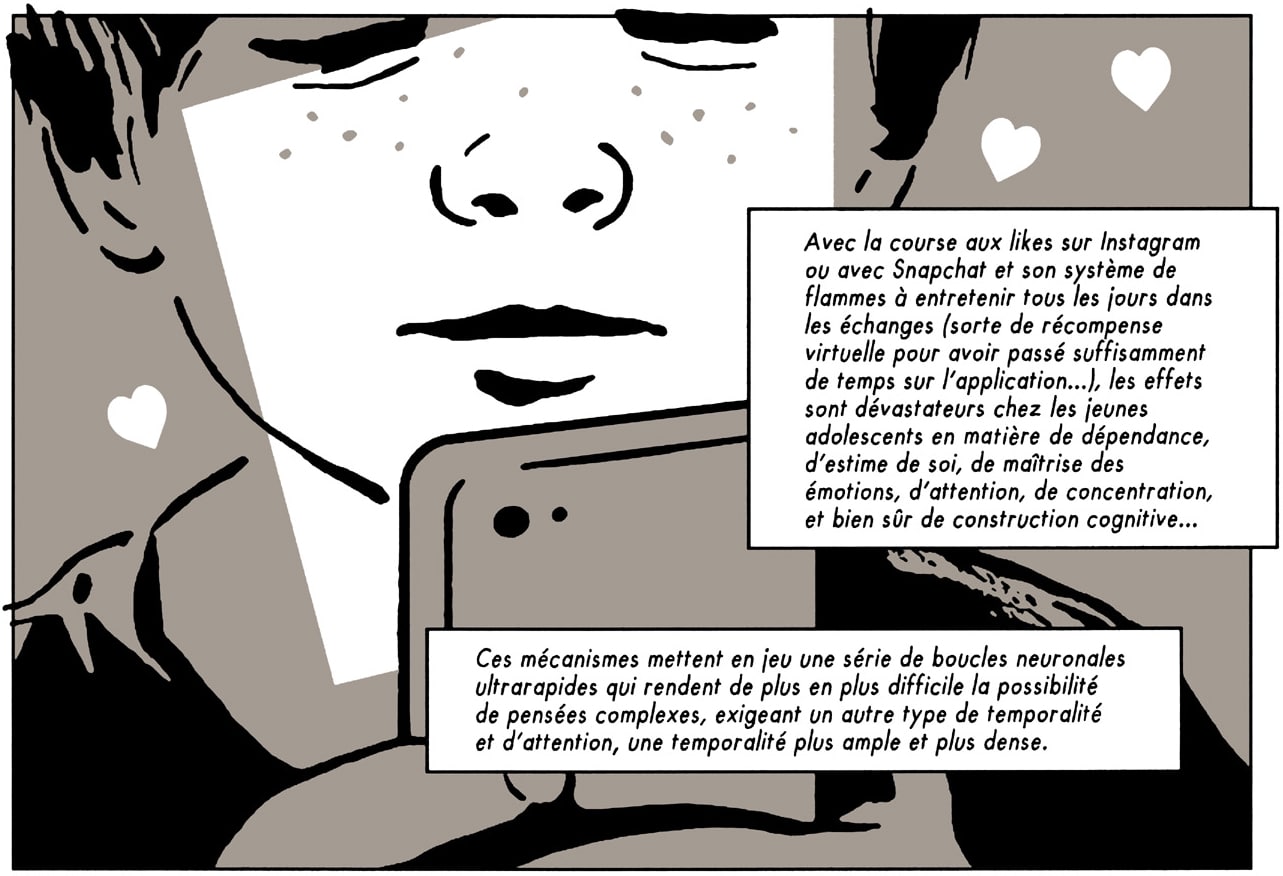

LR&LP : Autre postulat que vous avez exploré, c’est que contrairement à l’écriture qui s’est développée sur du temps long, soit plusieurs siècles, les algorithmes ont colonisé le monde entier à une vitesse incroyable en 15 ans à peine, ce qui n’a pas permis au cerveau de développer des mécanismes de régulation et de protection. Quelles sont les conséquences de la numérisation de nos modes de vie sur le développement du cerveau ?

Miguel Benasayag : L’écriture a été inventée il y a environ 6 000 ans, dans plusieurs points de la planète, à quelques siècles de différence. A ses débuts, l’écriture étaient l’outil de minorités. Il y a eu tout un temps durant lequel l’écriture était diversifiée, on n’écrivait pas pareil en Chine qu’en Égypte, qu’en Mésopotamie.

Tout un processus de régulation de l’écriture s’est exercé par le cerveau. Cette co-évolution écriture-cerveau a permis qu’il n’y ait pas une invasion. La vérité, c’est que, s’il y a 6 000 ans, par miracle, tous les humains de la planète avaient dû se mettre à lire et écrire très rapidement, cela aurait été un désastre. Or, l’écriture a co-évolué de façon très territorialisée avec le vivant.

Le problème avec l’algorithme, c’est qu’il a gagné tous les habitants de la planète, les plus pauvres, les plus riches, en très très peu de temps, et qu’en plus, il n’y a aucune variété. Les algorithmes sont les mêmes partout. Ce n’est pas parce qu’il est écrit en français ou en anglais dans la machine que l’algorithme est différent. Le problème, c’est qu’il n’y a pas ces temps de co-évolution qui permettraient de métaboliser la chose.

Face à ce phénomène, le cerveau se trouve dans une sorte d’étonnement radical et ne peut qu’adopter les fonctionnements de la machine. La réaction du cerveau biologique est une sorte d’étonnement paralysant parce qu’il ne fait pas le poids, il ne va pas assez rapidement, il ne peut pas faire toutes les corrélations immédiatement. Cette sorte d’étonnement paralysant a comme conséquence d’adhérer au fonctionnement de la machine.

Les risques physiologiques sont : une perte de puissance, perte d’une pensée complexe, perte d’une régulation des liens humains par la présence, parce que la virtualisation communicante permet des dérives très violentes. Ce niveau de virtualisation nous fait vivre dans un environnement social très dangereux.

Les corps en présence révéleraient l’horreur totale. Les génocides, par exemple, finissent toujours être découverts parce qu’il y a des corps. Les pires dictatures, les pires idéologies, finissent par être non viables parce qu’il y a des corps. Or, dans la virtualisation actuelle, on est en train de gérer nos vies et nos mondes comme s’il n’y avait pas de corps.

Extrait de la BD « Cerveaux augmentés (humanité diminuée ?) » de Thierry Murat et Miguel Benasayag

LR&LP : Contrairement à l’écriture, à cause de sa rapidité la technologie numérique n’a pas encore offert à l’homme un nouveau mode d’être au monde. En quoi, à l’opposé, l’éloigne-t-elle du monde et de son pouvoir d’agir ?

Miguel Benasayag : Si on prend l’exemple de la littérature, il s’est passé quelque chose de très drôle. Socrate ne voulait pas écrire car il disait que si on écrivait on allait avoir une langue morte, mais force est de constater que les humains sont arrivés petit à petit à domestiquer l’écriture. La poésie est là pour faire dire à l’écriture quelque chose, la littérature est une dimension de la vie supplémentaire, un bon livre nous plonge dans une dimension de plus.

Je ne sais pas si le monde algorithmique pourra être domestiqué un jour de la sorte. Tel qu’on l’utilise actuellement, il nous affaiblit. On a du mal à avoir un mode de cohabitation non délétère pour l’humain. Surtout, le monde algorithmique ne peut pas faire corps avec ses milieux.

Pour l’illustrer, je voudrais parler du martin-pêcheur. Quand il chasse, le martin pêcheur plonge non pas là où il voit les poissons, mais là où ils sont vraiment, grâce au calcul de la réfraction de l’eau. Evidemment, les martins pêcheurs ne calculent pas vraiment, ils se projettent à travers des volumes, grâce à deux fovéas (zone où la vision des détails est la plus précise, ndlr) dans chacune de leur rétine.

Les humains ont développé le calcul de réfraction de l’eau. Ce calcul est très puissant mais le martin pêcheur, lui, prend en compte une infinité de données : l’environnement, le vent, le climat, lié/articulé à son milieu. Pour survivre, c’est beaucoup plus pratique d’avoir l’organisme d’un martin pêcheur, qu’un calcul de réfraction de l’eau.

Le problème est là : plus on va vers le côté mathématisable du monde, plus on comprend de choses, mais plus on s’affaiblit dans la pratique. Il faut garder en tête que les représentations sont des représentations, elles ouvrent des possibles mais en enlèvent d’autres.

LR&LP : Comment protéger notre singularité du vivant, face aux algorithmes ?

Miguel Benasayag : Nous sommes dans une époque du divertissement : les séries, les réseaux sociaux, les loisirs, etc. Or, la diversion, d’un point de vue militaire, c’est de ne pas voir là où l’on va être attaqués. Dans la guérilla, 30 min avant d’attaquer notre cible on attaquait un autre lieu, pour que toutes les forces de répression se concentrent dessus.

Si les adultes passent leur temps à se divertir, ils ne sont pas en train de regarder là où les choses se passent. C’est la responsabilité des adultes de comprendre que nous sommes face à un défi. Quand il y a un grand changement social, historique, il faut qu’une minorité de gens prenne conscience qu’il est en train de se passer quelque chose. C’est l’esprit de liberté, de résistance.

Une minorité de gens doit se rendre compte qu’il se passe quelque chose avec les IA qui va nous impacter profondément. Cette minorité commence à augmenter mais on n’a pas encore la masse critique pour changer les choses.

Loin de toute technophobie stupide, ni fascination idiote, il faut que les enseignants, les chercheurs, les artistes, etc., commencent à questionner cette cohabitation avec les machines, avec responsabilité. C’est le début de chaque révolution.

S’informer avec des médias indépendants et libres est une garantie nécessaire à une société démocratique. Nous vous offrons au quotidien des articles en accès libre car nous estimons que l’information doit être gratuite à tou.te.s. Si vous souhaitez nous soutenir, la vente de nos livres financent notre liberté.

Retour

Retour