Il aura fallu deux ans de procédure pour que cette décision historique voie enfin le jour. Le 29 avril 2025, le Congrès kanak-calédonien a adopté un moratoire interdisant la prospection et l’exploitation minière des fonds marins sur les cinquante prochaines années.

Le parc naturel de la mer de Corail, qui s’étend sur 1,3 million de km2 et dont une partie figure au patrimoine mondial de l’UNESCO, restera donc intact jusqu’en 2075. Avec cette prise de position à la portée écologique et symbolique puissante, le gouvernement kanak-calédonien se place en véritable défenseur de cet écosystème particulièrement riche, où se concentre 20% de la biodiversité mondiale ainsi que près d’un tiers de récifs quasiment intacts.

Les fonds marins de Nouvelle-Calédonie, un patrimoine fragile

Malgré des ressources minières abondantes sur ce territoire français, notamment en nickel, c’est le choix de la préservation qui s’est imposé pour un demi-siècle, soit deux fois plus longtemps que ce qu’ont préconisé les associations environnementales qui ont participé à l’élaboration du dossier.

« Plutôt que de céder à la logique du profit immédiat, la Nouvelle-Calédonie peut choisir d’être pionnière dans la protection des océans », a déclaré Jérémie Katidjo Monnier, membre du gouvernement local chargé du dossier.

Le projet de loi, adopté avec 32 votes pour contre 10 abstentions, portées par l’intergroupe Loyalistes et Rassemblement, est l’un des plus stricts en la matière dans la mesure où il interdit strictement “toute exploitation, toute exploration et toute prospection des ressources minérales”.

Le seul cas de figure toléré reste les expéditions scientifiques, à condition que ces dernières “n’engendrent pas d’impacts significatifs sur les milieux et les équilibres naturels”.

Un choix salué par Magali Manuohalalo (Calédonie ensemble), la rapporteure du projet de loi, qui estime qu’il est nécessaire « de prendre le temps d’écouter la science et les peuples, afin d’évaluer les conséquences de l’exploitation et la pertinence d’y aller ou pas ».

Un moratoire qui divise

Si l’on s’en tient aux propos de Jérémie Katidjo Monnier, rapportés dans Les Nouvelles Calédoniennes, “tout le monde est d’accord pour qu’il [le moratoire] voie le jour“. Mais le texte a tout de même soulevé quelques points de crispation, notamment sur la question de l’interdiction de l’exploration.

Les abstentionnistes, non-contents de ne pas pouvoir associer préservation de l’environnement à des logiques de rentabilité, déplore en effet l’incapacité à évaluer le potentiel économique des fonds marins. Dans une étude de 2015, le gouvernement calédonien mettait en avant la potentialité que les fonds marins de la mer de corail regorgent d’hydrocarbure et de nodules polymétalliques.

Si cette nouvelle avait de quoi réjouir les industriels, Jérémie Katidjo Monnier rappelle l’importance de ce moratoire en évoquant la Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui contrairement à la Kanaky-Nouvelle-Calédonie, est une des premières nations à avoir délivré des permis d’exploitations des fonds marins.

« Face à des stratégies vraiment spéculatives de petites entreprises qui sont allées chercher, lever des fonds, engager certains gouvernements, comme le gouvernement papou, à des investissements. Une fois les fonds levés, ces entreprises sont parties. Tout est resté en plan. Et c’est aujourd’hui au gouvernement papou de devoir gérer les pots cassé », explique-t-il au micro de France Culture.

Pour couronner le tout, l’IFREMER publiait le 19 mars dernier une étude particulièrement alarmante sur l’impact dévastateur d’une telle démarche sur la faune et la flore des fonds marins, qui pourrait “signer la disparition d’espèces” vivant dans ces zones.

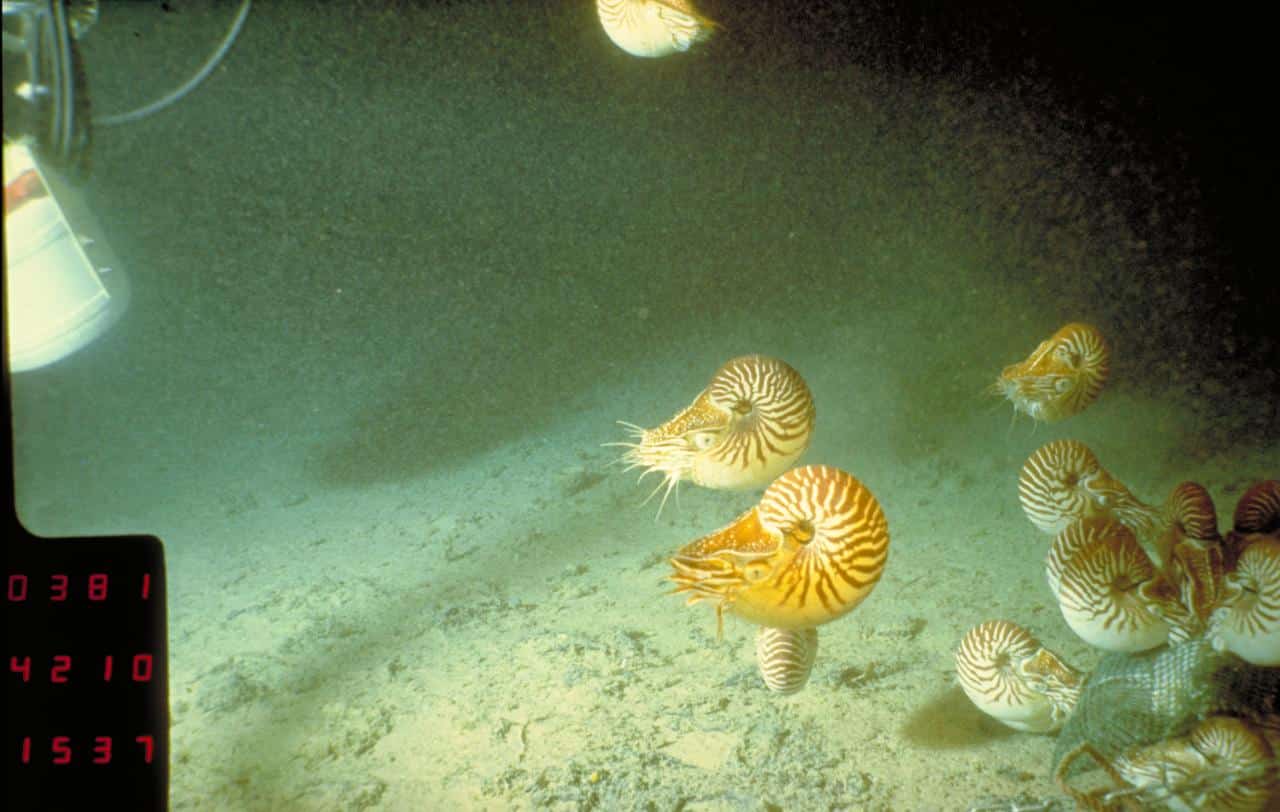

Les nautiles sont des mollusques céphalopodes caractérisés par leur coquille enroulée vers l’avant, en forme de spirale. Il s’agit d’une espèce panchronique : cette espèce actuelle est similaire à des espèces éteintes retrouvées sous formes de fossiles. Le nautile ombiliqué (Nautilus macromphalus) identifié ici est une espèce endémique de Nouvelle Calédonie. – Crédit : IFREMER

Un signal fort pour le reste de la planète

Cette décision est un succès à de multiples échelles. En premier lieu, pour la Kanaky-Nouvelle-Calédonie et ses habitants, qui se réjouissent que ce moratoire prenne en compte la « dimension culturelle avec la vision kanak de l’océan », comme le rapporte Omayra Naisseline (UC-FLNKS et Nationalistes).

Pour ce territoire considéré par l’Organisation des Nations unies comme l’un des derniers pays non-autonome, et qui est dévasté par l’accaparement des ressources mené par l’État français depuis le 19ème siècle, la protection de leurs fonds marins pour les cinquante prochaines années représente une victoire majeure.

Une décision que Jérémie Katidjo Monnier considère comme « un levier stratégique pour affirmer notre souveraineté environnementale face aux multinationales et un signal fort d’engagement envers les générations futures. »

Le retentissement est également international, car cette initiative voit le jour seulement quelques jours après la signature par Donald Trump d’un décret visant à autoriser l’extraction minière des grands fonds marins, y compris dans les eaux internationales. Depuis cette annonce, la communauté internationale a deux mois pour s’organiser face aux aspirations destructrices du gouvernement américain.

De son côté, la Kanaky-Nouvelle-Calédonie a fait le choix de la protection de la biodiversité et de la résistance face à l’extractivisme. Un choix audacieux, peut-être isolé aujourd’hui, mais inspirant pour demain.

Un autre monde est possible. Tout comme vivre en harmonie avec le reste du Vivant. Notre équipe de journalistes œuvre partout en France et en Europe pour mettre en lumière celles et ceux qui incarnent leur utopie. Nous vous offrons au quotidien des articles en accès libre car nous estimons que l’information doit être gratuite à tou.te.s. Si vous souhaitez nous soutenir, la vente de nos livres financent notre liberté.

Retour

Retour